A nord di Verona si trova un territorio collinare che confina a ovest con il Lago di Garda, mentre a est e a nord è protetto dai Monti Lessini: la Valpolicella. Questa zona è costellata di pregiati vitigni, splendide ville venete, suggestivi borghi medievali e con una ricca tradizione enogastronomica famosa in tutto il mondo.

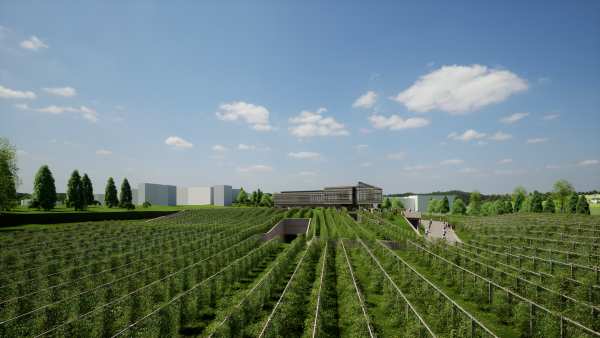

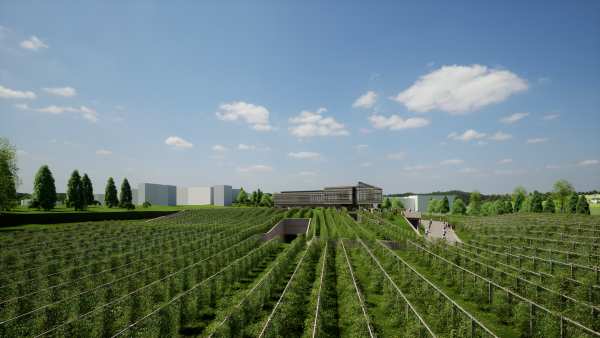

Proprio nel cuore della provincia scaligera nasce un progetto architettonico ambizioso che incarna in ogni suo elemento compositivo la relazione simbiotica tra la storica cantina Masi “Monteleone21” e il territorio nella quale è immersa. La nuova struttura di circa 6000 mq nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, attualmente ancora in fase di completamento realizzata dello Studio Architetti Mar di Venezia, permette di ampliare la cantina esistente con nuovi spazi funzionali all’attività direzionale e produttiva con un particolare accentosull’antico processo di appassimento delle uve.

Luogo centrale del progetto è il fruttaio per l’appassimento delle uve con le sue dimensioni monumentali. In questa ala sono presenti colonne di “arele” (termine dialettale che indica i tipici graticci di legno e bambù, un tempo utilizzati per l’allevamento di bachi da seta e ora impiegati per l’appassimento delle uve) alte 12 metri che consentono all’uva di appassire grazie alla ventilazione naturale, e al visitatore di cogliere il valore e l’importanza dell’antico processo di appassimento alla base dei vini del territorio.

“È stato emozionante vedere per la prima volta prendere vita questo spazio – racconta Giovanna Mar, titolare dello studio di architettura –. Il progetto architettonico che abbiamo sviluppato prevede proprio che la cantina possa interpretare al meglio la propria vocazione di fulcro culturale del territorio. L’elemento più caratteristico dell’intero progetto è infatti una grande piazza coperta, intesa come luogo di incontro in prossimità del cuore della produzione dei vini più rinomati e preziosi della Valpolicella: il ‘fruttaio’. L’agorà è caratterizzata da un cassettonato in calcestruzzo che reinterpreta le suggestioni delle grandi architetture e opere di ingegneria italiane degli anni ’50 e ‘60 dove autori come Nervi facevano coincidere, nel linguaggio dell’architettura, la struttura con la forma”.

Anche in questo caso struttura e forma coincidono, permettendo allo spazio della piazza circolare di diventare il luogo di collegamento con il piano superiore, uno spazio aperto a contatto con le viti che permette di ammirare il paesaggio della Valpolicella e le sue marogne (i muretti a secco costruiti per consentire la coltivazione della vite sui declivi delle colline).

L’idea alla base del progetto è proprio la lettura dei segni del paesaggio: l’andamento delle marogne viene ripreso dai vari piani del fabbricato e l’irregolarità delle curve naturali del terreno si può percepire attraverso l’articolazione e la convergenza dei singoli corpi che compongo la struttura. Un altro componente rilevante del territorio, oltre alle marogne, è rappresentato dalle vigne e i loro filari. Le viti costituiscono un elemento generatore per la facciata dell’edificio. Il piano terra è un robusto basamento in pietra. Il piano primo, scandito dal susseguirsi dei serramenti, rimanda al fusto e ai sostegni delle viti, mentre l’alternarsi delle schermature orizzontali al piano secondo ricorda i tralci e le foglie con le loro luci e ombre. Si ricrea così lo stesso gioco di pieni e vuoti, luci filtrate e ombre che si trovano nei vigneti. Il tutto si appoggia a un basamento in pietra che fornisce una base stabile e duratura all’impianto. “L’architettura contemporanea non può prescindere dall’interazione con l’ambiente e dal rispondere in modo strutturale a una forte domanda di sostenibilità e integrazione con il paesaggio – spiega Giovanna Mar –. Il progetto della cantina Masi è emblematico di una ricerca di profonda coerenza tra forma e sostanza, vuole essere il luogo in cui si esprime al massimo il ruolo centrale di questa cantina storica nel panorama enologico del Veneto”.

Per rispettare il territorio sono stati scelti i materiali in base alla loro compatibilità ambientale, al ciclo produttivo fino al loro smaltimento. Cemento armato nelle zone più a rischio di incendio, acciaio nelle strutture verticali di sostegno degli orizzontamenti e pietra dove la durabilità della materia permette il contatto con l’ambiente esterno sono così i tre materiali utilizzati per la costruzione della cantina.

All’interno della nuova cantina si è anche svolto l’evento celebrativo della 250esima vendemmia della storica cantina veronese. La ricorrenza è stata l’occasione per la consegna del 41° Premio Masi che sin dalle origini valorizza e porta nel mondo il rinnovarsi delle eccellenze delle Venezie. A ottenere la massima onorificenza del Premio Masi sono state: la Procuratoria della Basilica di San Marco a Venezia, premiata per il contributo alla preservazione dei valori della Civiltà Veneta, e il “Great Wine Capitals Global Network” (rete delle Grandi Capitali del Vino Mondiali per l’attuale contributo alla ‘Civiltà del Vino’).

Simone Lucci

“A nome di tutta Arthemisia, sono davvero lieta del grande risultato ottenuto dalla mostra di Jago – afferma la Presidentessa Iole Siena -. Un progetto nato da un incontro quasi del tutto casuale con l’artista. Ho apprezzato fin da subito la sua capacità di artista ma anche di comunicatore, per la sua onestà e i suoi principi. È l’emblema dell’artista contemporaneo. Insieme all’instancabile e visionaria Maria Teresa Benedetti, curatrice della mostra, si è istaurato un feeling immediato che ci ha portato ad affrontare questa sfida, che oggi si conclude con un esito strabiliante. Senza mai aver paura, Arthemisia da sempre è alla ricerca di nuovi progetti da proporre al suo pubblico e la sola idea (peraltro confermata in questo caso) che l’arte possa giungere in maniera così forte ai giovanissimi non fa che renderci fieri di quel che facciamo. Amiamo l’arte e vogliamo che sempre più gente possa amarla: questa è la nostra missione”.

Sono state lunghissime le file che, questo fine settimana, hanno caratterizzato gli ultimi giorni di apertura della prima grande mostra dedicata a Jago e ospitata a Palazzo Bonaparte di Roma. Sono 140.382 i visitatori e gli appassionati del lavoro del giovane scultore italiano che, dallo scorso 12 marzo hanno contribuito al successo della mostra. Amato per il suo indiscusso talento creativo ma anche per la sua grande forza nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione, tra visite guidate, firma copie e incontri con l’artista, sono circa 80 mila i giovani under 35 catturati dall’inconfondibile stile di Jago. Anche migliaia le interazioni e condivisioni sui social network.

“Mi considero un uomo e uno scultore del mio tempo – afferma Jago -. Utilizzo il marmo come materiale nobile legato alla tradizione ma tratto temi fondamentali dell’epoca in cui vivo. Il legame col mondo è fortissimo. Guardo a ciò che mi circonda, gli do forma e lo condivido”.

Scultore e comunicatore, Jago attraverso le sue opere fornisce al pubblico una lettura personale della storia, risignificandola e utilizzando un materiale nobile come il marmo, appartenente alla tradizione, e procedimenti esecutivi classici (dal disegno al modello, dal bozzetto d’argilla al calco in gesso), insieme all’adozione della figura umana come soggetto prevalente.

Nelle sue opere, utilizza anche elementi tragici in un costante gioco di rimandi, con una visione sempre tesa alle tematiche del presente, suscitando provocatoriamente negli spettatori riflessioni sullo status dei nostri tempi. Tra le varie opere esposte: l’opera giovanile “La pelle dentro” dove la capacità dell’arto di penetrare in maniera veemente all’interno della materia è in grado di enucleare una forma che lo rappresenti. Il lavorio incessante dell’acqua sul sasso diviene metafora dell’intervento creativo e la mano è emblematicamente assunta a strumento principe di ogni possibile realizzazione. È la mano dello scultore, strumento fondamentale per ogni operazione creativa. E poi ancora “Apparato Circolatorio”, la rappresentazione iconica del battito cardiaco in ognuna delle sue fasi dedicata a un amico scomparso. Un cuore continua a battere al di là della vita, nel pensiero di chi è stato amato.

Ma chi è Jago? Jago è lo Pseudonimo di Jacopo Cardillo, noto come “The Social Artist” per le innate capacità comunicative e il grande successo che riscuote sui social. Un talento nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione, Jago arriva direttamente al cuore del pubblico che lo ama, anzi lo adora. Paragonabile in tal senso a una rockstar, trasmette l’amore per l’arte ai giovani: le dirette streaming e le documentazioni foto e video (attraverso le quali coinvolge il suo pubblico sul web) raccontano il processo inventivo di ogni opera e il percorso condiviso consente una diretta partecipazione dei suoi followers al singolo passaggio esecutivo.

È un artista italiano che opera nel campo di scultura, grafica e produzione video. Nasce a Frosinone (Italia) nel 1987, dove ha frequentato il liceo artistico e poi l’Accademia di Belle Arti (lasciata nel 2010). Dal 2016, anno della sua prima mostra personale nella Capitale, ha vissuto e lavorato in Italia, Cina e America. È stato professore ospite alla New York Academy of Art, dove ha tenuto una masterclass e diverse lezioni nel 2018. Ha ottenuto numerosi premi nazionali e internazionali: la Medaglia Pontificia (consegnatagli dal cardinale Ravasi in occasione del premio delle Pontificie Accademie nel 2010), il premio Gala de l’Art di Monte Carlo nel 2013, il premio Pio Catel nel 2015, il Premio del pubblico Arte Fiera nel 2017 e ha inoltre ricevuto l’investitura come Mastro della Pietra al MarmoMacc del 2017. All’età di 24 anni, su presentazione di Maria Teresa Benedetti, è stato selezionato da Vittorio Sgarbi per partecipare alla 54a edizione della Biennale di Venezia, esponendo il busto in marmo di Papa Benedetto XVI (2009) che gli è valso la suddetta Medaglia Pontificia. La scultura giovanile è stata poi rielaborata nel 2016, prendendo il nome di Habemus Homineme divenendo uno dei suoi lavori più noti. L’avvenuta spoliazione del Papa emerito dai suoi paramenti è stata esposta a Roma, nel 2018, presso il Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese, attirando un numero record di visitatori (più di 3.500 durante l’inaugurazione). A seguito di un’esposizione all’Armory Show di Manhattan, Jago si trasferisce a New York. Qui inizia la realizzazione del Figlio Velato, esposto permanentemente all’interno della Cappella dei Bianchi nella Chiesa di San Severo Fuori le Mura a Napoli. L’opera è ispirata al settecentesco Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino, collocato nel Museo Cappella San Severo sempre a Napoli. La ricerca artistica di Jago fonda le sue radici nelle tecniche tradizionali e instaura un rapporto diretto con il pubblico mediante l’utilizzo di video e dei social network, per condividere il processo produttivo. Nel 2019, in occasione della missione Beyond dell’ESA (European Space Agency) è stato il primo artista ad aver inviato una scultura in marmo sulla Stazione Spaziale Internazionale. Intitolata “The First Baby” e raffigurante il feto di un neonato, è tornata sulla Terra a febbraio 2020 sotto la custodia del capo missione, Luca Parmitano. Da maggio 2020 Jago risiede a Napoli avendo eletto il suo studio nella Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi. All’inizio di novembre realizza l’installazione “Look Downall” temporaneamente collocata in Piazza del Plebiscito (ora nel deserto di Al Haniyah a Fujairah), mentre giorno 1 ottobre 2021 installa l’opera “Pietà” nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, in Piazza del Popolo a Roma.

La mostra “JAGO. The Exhibition” è stata prodotta e organizzata da Arthemisia con la collaborazione di Jago Art Studio e curata da Maria Teresa Benedetti. L’evento è stato consigliato da Sky Arte.

EMME22

Milano nasconde volti diversi, non è solo una città dedita al business, alla moda, agli affari, ma è anche un centro d’arte e di cultura in grande fermento.

Chi arriva per la prima volta nel capoluogo lombardo, infatti, non può fare a meno di visitare alcuni monumenti caratteristici prima di andare via.

Il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro alla Scala, l’Arco della Pace, il Palazzo Reale, il Castello Sforzesco sono tra le costruzioni più famose, ma anche la Torre Velasca rappresenta un simbolo del boom economico milanese.

Progettata nel 1958 dallo studio di architettura BBPR, che si è ispirato alla torre del Filarete del Castello Sforzesco, la Torre Velasca è alta 106 metri con 26 piani che ospitano uffici e appartamenti privati.

Dopo oltre due anni di progettazione da parte dello studio Asti Architetti e 18 mesi di lavori, analisi materiche, studi documentali storici, la torre finalmente si riscopre alla città di Milano. Sono infatti iniziati i lavori di smantellamento dei teli e dei ponteggi che hanno coperto la Torre Velasca per consentire il delicato e complesso lavoro di restauro. Asti Architetti si è occupato del progetto di ristrutturazione e di rigenerazione della facciata nel rispetto dell’edificio originario, con la collaborazione dello studio CEAS per i lavori di risanamento delle facciate in stretto coordinamento con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Milano, mentre Hines, in qualità di development manager e investitore del fondo HEVF Milan 1 gestito da Prelios SGR S.p.A., ha coordinato tutti gli attori coinvolti e supportato l’opera durante tutte le fasi del delicato processo.

“La mia storia professionale sostanzialmente si sviluppa proprio sull’esistente, nel contesto estremamente stratificato della città storica: il mio lavoro prende l’avvio sempre da una preesistenza. In questo caso la preesistenza è l’espressione dell’essenza stessa della rinascita Architettonica (e non solo) della Milano del dopoguerra, una responsabilità importante che mi riempie di orgoglio e di stimolo a restituire a Milano il suo gioiello riportandolo agli antichi fasti”, spiega Paolo Asti.

A fine settembre termina lo smontaggio del ponteggio su tutti i lati della Torre, mentre continueranno i lavori al suo interno, sempre su progetto dello studio Asti, che si concluderanno entro il 2023.

“Il progetto è caratterizzato dalla considerazione dell’immagine d’insieme della Velasca, nell’intento di identificare le funzioni ricercate della Committenza, riservando una particolare attenzione alla definizione del complesso edilizio, alle tipologie e ai caratteri architettonici delle unità interne di uffici e abitazioni – precisa Asti –. Questi diversi aspetti erano già stati studiati dai BBPR e messi a punto in tutti i dettagli, in connessione fra loro. Ogni unità è diversa dalle altre, sia negli uffici, sia nelle residenze, sia nelle unità commerciali ai piani base, rispecchiando la varietà compositiva delle facciate, lo studio degli interni, la distribuzione, il rapporto tra interno ed esterno, gli arredi fissi, i materiali di finitura e i colori”.

Dal 1958, la Torre Velasca non era mai stata oggetto di opere di risanamento, manutenzione e riqualificazione. Gli agenti atmosferici degli ultimi 70 anni hanno profondamente deteriorato la facciata dell’edificio che ormai aveva perso i colori originari, caratterizzati da tonalità cangianti in grado di variare a seconda della luce nelle diverse ore del giorno. Per riuscire a restituire la tonalità autentica che domina lo skyline milanese alla fine degli anni ’50, il team di lavoro ha condotto analisi scientifiche materiche sull’intonaco, studi sul campo, ricerche storiche documentali e recuperato testimonianze per ripristinare tutti gli elementi che costituiscono la facciata. L’intonaco individuato è stato successivamente studiato con Mapei al fine di creare un legante ad hoc, che prende proprio il nome di legante Velasca, in grado di restituire quell’atteso e particolare colore “rosa-grigio”.

Il lavoro di restauro delle facciate, tuttavia non è stato unicamente di natura estetica e architettonica, ma ha interessato anche il consolidamento strutturale. Grazie a queste efficienti sinergie e al supporto dell’architetto Belgiojoso, che ha concesso l’accesso agli archivi originali dei progetti della torre – la Velasca dunque sta per essere restituita alla città di Milano nel rispetto delle caratteristiche originarie, rinnovando alcune funzionalità in ottica di sostenibilità, di sicurezza e di vivibilità degli spazi.

Simone Lucci

RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Asti nasce a Milano il 4 settembre 1963 e si laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1990. Dopo la prima esperienza progettuale presso Gregotti Associati, nel 2004 fonda a Milano lo studio “Asti Architetti”, oggi in via Sant’Orsola 8, nel cuore della città. Milano, la sua città è anche il luogo in cui opera. È l’architetto del real estate, della committenza privata, dalle banche alle assicurazioni, ai grandi operatori immobiliari che vedono negli investimenti in città grandi opportunità di business, ma è soprattutto un professionista attento e sensibile che si occupa della ristrutturazione e della ri-funzionalizzazione di palazzi storici cercando di interpretare al meglio le norme urbanistiche vigenti e le esigenze attuali dell’abitare che si è ritagliato un ruolo di tutto riguardo come “riqualificatore e trasformatore dell’esistente” nell’intento di riportare gli edifici a nuova vita e nella convinzione che gli immobili abbiano una loro potenziale continuità storica, che non debba necessariamente passare tramite la demolizione. Nel corso degli anni, infatti, l’attività di Asti Architetti si è specializzata proprio verso il recupero del patrimonio edilizio puntando a dare nuova dignità architettonica a edifici preesistenti. In questo senso sono già numerosi gli immobili di pregio siti nel cuore di Milano che sono stati oggetto di un restyling che rispondesse alle esigenze di un rinnovamento architettonico e di un adeguamento funzionale pur nel rispetto della specificità originaria dell’edificio come per esempio l’ex Palazzo delle Poste in piazza Cordusio, ora sede di Starbucks, il recupero dell’ex Banco di Roma in piazza Edison, la riqualificazione della vecchia struttura anni Trenta in via Fabio Filzi 29, oppure il restyling della ex Torre Tirrena degli anni Cinquanta in Piazza Liberty e il restauro della Torre Velasca. L’attività dello studio che attualmente conta un nucleo operativo di circa 50 persone, spazia dal residenziale alla progettazione di uffici, al commerciale e si concentra in particolare su operazioni di riqualificazione di interi fabbricati storici realizzati tra gli anni Trenta e Sessanta nel cuore di Milano. Le scelte progettuali sono caratterizzate da un forte rispetto ed una spiccata sensibilità per le linee delle aree limitrofe, con un occhio attento a dare un’immagine di modernità attraverso l’uso di materiali e soluzioni tecnologiche d’avanguardia ed ecocompatibili al fine di assicurare un deciso miglioramento del livello di qualificazione energetica dell’edificio sia in termini di bassi costi di gestione che di prestazioni energetiche elevate, nel rispetto di tutte le normative di riferimento.

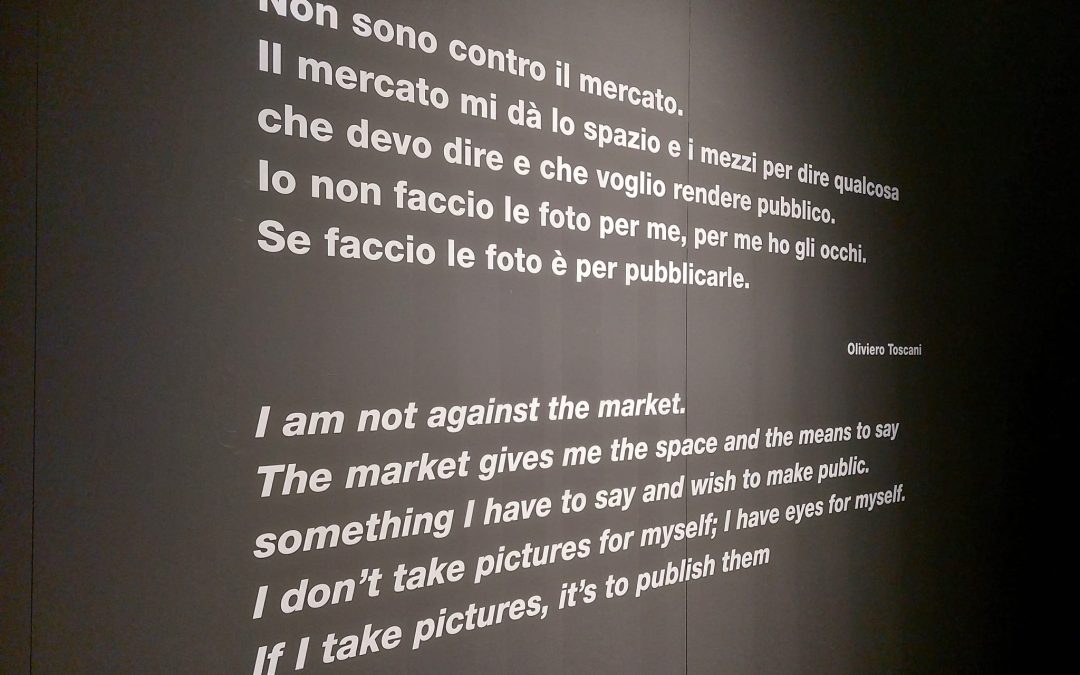

“In questa mostra non c’è sequenza, non c’è ordine cronologico, non c’è logica. Più che in un’esposizione pare di entrare nella mente di Oliviero Toscani, in un flusso infinito di un uomo che ha cambiato la storia della fotografia. E allora a Palazzo Reale va in scena un grande show, con centinaia di fotografie stampate su manifesti (gli stessi che si usano per le affissioni stradali) incollati alle pareti”, afferma Nicolas Ballario, curatore della mostra.

La mostra di OLIVIERO TOSCANI si è inaugurata il 24 giugno a Palazzo Reale. S’intitola “Professione fotografo”, vuole essere un omaggio ai suoi 80 anni ed è la più grande esposizione mai dedicata in Italia al grande fotografo. Propone 800 scatti di Toscani e presenta al pubblico tratti iconici del suo lavoro e opere meno conosciute, raccontando la carriera di un uomo, dallo sguardo geniale e provocatorio, che negli anni ha influenzato i costumi di diverse generazioni e fatto discutere il mondo sui temi più disparati.

“È come se fosse un grande murales, ho cercato di spiegare che le mura espositive di palazzo reale che solitamente mostrano cose importanti e hanno cornici e chiodi dorati, vetri di cristallo e telecamere puntate sulle opere, sono state trasformate in mura da strada – spiega Oliviero Toscani –. Ho fatto incollare le mie foto, le copertine, come fosse un grande manifesto, un’unica grande affissione. È divisa più o meno per temi. Anche per me molti temi si accavallano: per me non esiste la fotografia della pubblicità, di moda, di design, di architettura. Esistono situazioni che mi interessano e che fotografo perché sono testimone del mio tempo”.

Professione fotografo raccoglie i lavori realizzati dai primi anni ’60 fino a oggi: immagini e campagne pubblicitarie che lo hanno reso noto e riconoscibile in tutto il mondo nonostante la mancanza di un logo commerciale, perché da sempre la sua caratteristica è quella di usare il mezzo pubblicitario senza mostrare il prodotto, rendendo quindi la sua fotografia applicabile alla comunicazione di qualunque brand.

Definito “pubblicitario” da larga parte del pubblico e della critica, la sua storia e il suo lessico dicono una cosa molto diversa: Oliviero Toscani è un fotografo, un artista convinto che è nella sua massima diffusione che si manifesta l’ efficacia di un messaggio. “Essere pubblicato da un grande marchio vuol dire avere la possibilità da reporter di essere pubblicato su tutti i giornali del mondo lo stesso giorno – afferma Oliviero Toscani –. Un grande reporter, se lavora per LIFE o qualsiasi altro giornale, è pubblicato solo su un magazine. E lì che ho capito che la pubblicità è un mezzo molto interessante per la fotografia di comunicazione e di reportage. Invece di uscire con i maglioncini rossi sono uscito con le foto a tema AIDS perché ho capito che ai giovani interessava più questo. Ed è questa la professione del fotografo! Non è quindi quella di addetto alla macchina fotografica e di esecutore dell’immagine che gli ordinano di fare, il vero professionista è colui che ha un punto di vista del suo momento storico, che si esprime verso personaggi, luoghi, oggetti, materiali…”.

Tra gli scatti in mostra, il famoso manifesto Jesus Jeans ‘Chi mi ama mi segua’, Bacio tra prete e suora del 1992, i Tre Cuori White/Black/Yellow del 1996, No-Anorexia del 2007 e moltissimi altri, ma anche le immagini realizzate per la moda (da Donna Jordan a Claudia Schiffer, fino a quelle di Monica Bellucci) e addirittura quelle del periodo della sua formazione alla Kunstgewerbeschule di Zurigo. Anche decine di ritratti di personalità che hanno “cambiato il mondo”, come Mick Jagger, Lou Reed, Carmelo Bene, Federico Fellini, Giorgio Armani, Oriana Fallaci e i più grandi protagonisti della cultura dagli anni ’70 in poi. E ancora, il progetto Razza Umana, con il quale Oliviero Toscani ha solcato centinaia di piazze in tutto il mondo per fotografare chiunque lo desiderasse, dando vita, con oltre 10.000 ritratti, al più grande archivio fotografico esistente sulle differenze morfologiche e sociali dell’umanità. “Ho fotografato decine di migliaia di facce sconosciute, in giro per il mondo – racconta Toscani –. Non faccio i ritratti della gente, ma mi faccio fotografare da chi fotografo. Davanti alla mia macchina metto gente sconosciuta, gli chiedo di guardarmi, di capire chi sono. E se guardate bene quelle foto, non vedrete foto tessere, ma volti di gente inquisitoria. Ho cercato di togliere i virtuosismi della fotografia e i formalismi estetici: la lucina, il controluce. Sono fotografie dirette dove chi è fotografato ci guarda profondamente e nessuno sorride”.

La mostra Professione fotografo è promossa dal Comune di Milano-Cultura, ed è prodotta e organizzata da Palazzo Reale e Arthemisia. “Moda, pubblicità, cultura, editoria, nuovi media sono tutti strumenti che Oliviero Toscani ha utilizzato per parlare dei problemi del mondo, non perdendo mai i fini attraverso i mezzi. Nelle sale di Palazzo reale troverete le sue immagini più iconiche e lavori meno conosciuti”, conclude Nicolas Ballario.

Oliviero Toscani è nato a Milano nel 1942, figlio del primo fotoreporter del Corriere Della Sera. “Sono nato in mezzo all’informazione – afferma –. E ho capito che quel reportage lì stava per finire perché c’era la televisione. Finita la scuola anche io ho cominciato a fotografare, ricordo uno dei primi servizi era per l’Europeo, nel 1963, era il rapporto clero e mafia in Sicilia. Studiavo ancora ma i giornalisti mi portavano con loro per scattare le foto di reportage, forse perché costavo poco. Ma allo stesso tempo fotografavo l’espressione della mia generazione: il rock and roll, la moda, le minigonne, il design, le cose che interessavano la società. E lì ho capito che quello era il nuovo reportage e anche i fotografi dovevano avere più fantasia, più idee, bisognava costruire la fotografia. E sono arrivati i fotografi come Richard Avedon, Irving Penn che hanno cambiato la percezione dell’immagine”.

Toscani ha studiato fotografia e grafica all’Università Delle Arti di Zurigo dal 1961 al 1965. Conosciuto internazionalmente come forza creativa dei più famosi giornali e marchi del mondo, autore di immagini corporate e campagne pubblicitarie per Esprit, Chanel, Robe di Kappa, Fiorucci, Prenatal, Jesus, Inter, Snai, Toyota, Ministero del Lavoro, della Salute, Artemide, Woolworth e altri. Tra gli ultimi progetti: la collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Salute, con la Regione Calabria, con la Fondazione Umberto Veronesi, e alcune campagne di interesse e impegno sociale dedicate alla sicurezza stradale, all’anoressia, alla violenza contro le donne, e contro il randagismo. Come fotografo di moda ha collaborato e collabora tuttora per giornali come Elle, Vogue, GQ, Harper’s Bazaar, Esquire, Stern, Liberation e molti altri nelle edizioni di tutto il mondo. Dal 1982 al 2000, ha creato l’immagine, l’identità, la strategia di comunicazione e la presenza online di United Colors of Benetton, trasformandolo in uno dei marchi più conosciuti al mondo. Nel 1990 ha ideato e diretto Colors, il primo giornale globale, e nel 1993 ha concepito e diretto Fabrica, centro di ricerca di creatività nella comunicazione moderna. Dal 1999 al 2000 è stato direttore creativo del mensile Talk Miramax a New York diretto da Tina Brown.

Toscani è stato uno dei fondatori dell’Accademia di Architettura di Mendrisio, ha insegnato comunicazione visiva in svariate università e ha scritto diversi libri sulla comunicazione. Dopo quasi cinque decadi di innovazione editoriale, pubblicità, film e televisione, ora si interessa di creatività della comunicazione applicata ai vari media, producendo con il suo studio progetti editoriali, libri, programmi televisivi, mostre ed esposizioni.

Nel 2007 Oliviero Toscani inizia Razza Umana, progetto di fotografia e video sulle diverse morfologie e condizioni umane, per rappresentare le espressioni, le caratteristiche fisiche, somatiche, sociali e culturali dell’umanità, toccando più di 100 comuni italiani, lo Stato di Israele, la Palestina, il Giappone e per le Nazioni Unite, il Guatemala. Da quasi trent’anni è impegnato al progetto: Nuovo Paesaggio Italiano, contro il degrado del territorio. I suoi lavori sono stati esposti alla Biennale di Venezia, a San Paolo del Brasile, alla Triennale di Milano e si trovano nei musei d’arte moderna e contemporanea di tutto il mondo.

Oliviero Toscani ha avuto numerosi riconoscimenti, tra cui: quattro Leoni d’Oro, il Gran Premio dell’UNESCO, due volte il Gran Premio d’Affichage, e numerosi premi degli Art Directors Club di tutto il mondo. È stato vincitore del premio “Creative hero” della Saatchi & Saatchi. L’Accademia di Belle Arti di Urbino gli ha conferito il premio “Il Sogno di Piero” e ha ricevuto dall’Accademia delle Belle Arti di Firenze il titolo di Accademico d’Onore.

L’artista è socio onorario del Comitato Leonardo e della European Academy of Sciences and Arts.

Clementina Speranza

RIPRODUZIONE RISERVATA

Dietro la sua scrivania un tappeto persiano intero detto Kirman a vasi del ’600, della dinastia dei Safavidi. È lì quasi per caso, lui li cambia spesso, e di ognuno conosce storia, disegni e motivi, linee e colori. Li cataloga per importanza, epoca, dinastia…

Lui è Moshe Tabibnia, il più grande mercante di tappeti. La sua collezione comprende più di 5 mila esemplari e si compone di tappeti, arazzi e tessuti antichi di levatura museale, provenienti da aree geografiche e manifatture diverse. Il tutto accuratamente catalogato e riposto in tre caveau e in un deposito esterno. Moshe Tabibnia è nato da una famiglia ebrea, a Teheran, la città di suo padre. La mamma è di Mashad, città della Persia orientale. “Suppongo che siamo Iraniani da 25 secoli, già dalla deportazione dei babilonesi”, racconta con modi eleganti e con un tono di voce pacato. Nel ’63, quando aveva 6 anni, si è trasferito con la sua famiglia in Israele, lasciando l’Iran sebbene non ci fosse ancora nessun tipo di pressione e di oppressione.

Che ricordi ha del periodo dello Sha di Persia?

Noi avevamo la casa vicino all’ambasciata americana e ricordo feste, suoni, musica quasi tutti i giorni. Rammento questa atmosfera frizzante, c’era veramente abbondanza di tutto. Non sono più tornato. Ho tentato ogni volta che ho ricevuto un invito dal governo iraniano, o in occasioni di conferenze ho chiesto al consolato se potevo andare. Mi hanno sempre consigliato di non farlo, ma spero che in futuro sia possibile.

Che ricordi ha dei tappeti della sua infanzia?

Era normale avere dei tappeti in casa: facevano parte dell’arredamento, non per collezionismo. Si giocava e spesso ci si sedeva sopra.

Ricordo che quando abbiamo lasciato l’Iran abbiamo portato con noi tanti tappeti. Erano considerati un bene di lusso e credo che per l’occasione i miei genitori ne abbiano comprato altri. Probabilmente era come portare dei lingotti d’oro.

Quando nasce la sua passione per i tappeti?

Stranamente la mia passione nasce in Italia. Dopo il servizio militare in Israele, ho girato l’Europa iniziando da Milano e ritornando poi a Milano, dove ho avuto il primo impatto con il commercio dell’antiquariato. All’epoca, lì viveva un mio cugino che aveva un ingrosso un po’particolare. Possedeva delle ville antiche, soprattutto nel Veneto, le arredava e le affittava. Poi organizzava le aste e vendeva il contenuto.

Il battitore di queste aste aveva una sua galleria di antiquariato e mi ha chiesto di entrate in società con lui. Ho accettato ed è così che l’antiquariato mi ha catturato. Dopo i primi anni mi sono specializzato sul tappeto, poi sul tappeto antico. Successivamente ho inserito il tessile, che ancora oggi trattiamo. Tessuti da tutto il mondo: dal Sud America alla Cina.

Quando ha aperto il primo show room a Milano?

Era il 1986 ed era una sorta di ingrosso. Volevo essere libero di girare il mondo per trovare oggetti da acquistare e rivendere, e l’ho fatto per 6 anni. Nel ’92 ho aperto la Galleria, anche perché avevo deciso di non perdere il contatto con tutta la roba meravigliosa che trovavo in giro per il mondo. Era difficile separarsene facilmente, vendendoli all’ingrosso l’unico modo era venderli direttamente ai collezionisti. Perciò adesso so dove si trovano tutti gli oggetti venduti dal ’92 in poi. Prima vendevo ai vari galleristi, ai mercanti, e non avevo più contatto con l’oggetto quando giungeva al cliente finale. Adesso invece sono in grado di ricomprare gli oggetti, o comunque di avere la prelazione se il cliente decide di rivenderli. Mi è successo tante volte di acquistare collezioni che avevo creato e poi venduto.

Dopo quanti anni si può definire antico un tappeto?

Nel mondo, in genere, dopo 100 anni, in Italia dopo 70 anni. Per me deve avere oltre 100 anni, e anche altre caratteristiche. Per esempio, non deve essere una riproduzione di qualcosa di più antico. Ci sono stati dei revival, come per i Safavidi in Iran. Nel 1800 li riproducevano, ma per me non sono tappeti da prendere in considerazione.

Com’è la sua casa?

Prediligo le linee pulite, si nota anche nelle mie gallerie.

Non mi piacciono troppi oggetti, non sono di quei collezionisti che ammassano tutto in casa. Colleziono molto, ma non ho tutto esposto, preferisco poche cose attorno. Ogni tanto sostituisco. Gli oggetti che seleziono devono rispondere a tantissimi parametri e quando li espongo mi piace dargli “dignità”. Trovo la bellezza e l’autenticità in qualsiasi epoca, quindi a casa custodisco 2000 anni di storia con oggetti vari: archeologici, antichi, contemporanei…

Tappeti tinti con colori naturali o con colori chimici, qual è la differenza?

Anticamente si usavano solo colori naturali, poi nel 1856, hanno inventato il primo colorante chimico analitico. Il colorante vegetale ovviamente accompagna meglio la lana. All’epoca, se i tintori usavano bene il prodotto (tingere e fissare, due passaggi importantissimi) si ottenevano dei colori meravigliosi e molto intensi. Ma non tutti ne erano capaci. Io non ho nulla in contrario verso il colorante chimico, poi oggi ci sono dei coloranti meravigliosi, molto stabili che non danneggiano la lana.

Se ci catapultiamo nel Caucaso del 1870, quasi sicuramente troviamo dei coloranti analitici tipo l’arancione e il viola, difficilissimi da ottenere con i naturali e perciò usati pochissimo. All’epoca chi se lo poteva permettere inseriva con i coloranti analitici questi due colori: per me non è un difetto, ma un pregio considerato il periodo storico. I primi coloranti chimici sbiadivano moltissimo, si vedono bene sul rovescio del tappeto, là dove non prende luce e sulla superficie che invece quasi sempre vira verso il grigio. Questo fa parte di quel periodo. Documento anche questo.

Annodati a mano, a macchina, in lana, in seta. Come riconoscerli?

Credo di essere il mercante che ha comprato e venduto più di tutti, sono passati dalle mie mani tantissimi tappeti. E anche ciò che non è passato fra le mie mani l’ho visto. Ho toccato, ho rischiato, ho comprato ed è in quest’ultimo caso che c’è un maggior interesse a conoscere l’oggetto. Ovviamente ci sono i libri, però non bastano. Ci sono circa 20-25 parametri da considerare e senza l’esperienza una valutazione non si può fare. È chiaro che se ho davanti un tappeto non sono con la check list, tutto avviene in automatico.

Ho letto che a un mercante o a un antiquario basta un’occhiata al rovescio di un tappeto per stabilirne provenienza e valore. Secondo lei è così?

È una diceria, forse può farlo un mercante che ha una catalogazione di 50 – 100 mila tappeti. Io guardo un tappeto non al rovescio e al 90% dico di cosa si tratta. I tappeti sono creazioni di una persona, di una famiglia, perciò ogni tappeto ha una storia a sé. Per questo le parlavo di 25 parametri, e non ne bastano 3. Più ampia è la base per la catalogazione più esatta è la diagnosi. Studiamo alcuni tappeti per anni per capirne la provenienza, il periodo storico, ecc.

Si dice che più cornici presentano i tappeti più sono pregiati, è vero? E qual è il valore dei nodi?

Dicerie senza senso. Sul tappeto purtroppo si può dire di tutto perché l’interlocutore normalmente ne sa meno. Le cornici fanno parte di un tappeto e quando uno annoda un tappeto può farlo anche solo di cornici… e con questo?

Ovviamente ha importanza l’annodatura, la concentrazione di nodi, ma anche lì va fatta una distinzione. In una manifattura cittadina esigo concentrazioni di nodi, in una produzione in villaggio sarebbe ridicolo pretenderlo.

Quindi bisogna sempre tenere in considerazione l’area geografica, se è una manifattura cittadina, di villaggio, nomade, perché i criteri cambiano completamente.

Quali sono ancora gli elementi che lei considera quando guarda un tappeto o quando lo deve acquistare?

Li giudico per importanza, epoca, dinastia.

La qualità della lana, il colorante che è molto legato alla qualità della lana stessa, (perché se la lana è di buona qualità il colore rende di più), il disegno che deve essere autentico. Quando un disegno è insolito, mai visto e non rispetta la cultura, allora non mi interessa. In questo sono categorico.

Il più antico tappeto annodato a mano è stato rinvenuto nella vallata di Pazyryk in un tumulo del V sec a.C. e il suo stato di conservazione era buono perché per 25 secoli era rimasto ibernato all’interno di una lastra di ghiaccio. Qual è il tappeto più antico della sua collezione?

Il tappeto intero più antico che abbiamo è del 1420, e abbiamo dei frammenti anche precedenti. Il mercato offre generalmente tappeti dal 1400 in poi. Nei musei orientali si trovano tappeti e frammenti antecedenti a tale data. Dal ’400 al ’600 ci sono stati grandi commerci tra Oriente e Occidente, perciò mi capita di trovarli nelle case occidentali. Ci sono di certo in Oriente tappeti precedenti, ma non è possibile acquistarli.

C’è un segreto per mantenere i tappeti in ottimo stato?

Per mantenere i tappeti in buono stato si consigliano la luce non diretta e l’umidità, che varia per lana e seta.

Il tappeto per lei più originale?

Se per “originale” si intende il prototipo da cui ha origine una scia di tappeti, il più originale è un Karapinar del ’500 che ha generato 4 secoli di tappeti simili, il cui valore come disegno e qualità è poi scemato nel tempo.

Il tappeto con i materiali più pregiati della sua collezione?

I cosiddetti “Polonaise” del periodo Shah Abbas del primo quarto del’600. Tutti in seta con un filato di argento o oro, sono molto pregiati e, all’epoca, venivano usati come doni diplomatici. Se ne trovano nei casati europei, e a Venezia nel tesoro di San Marco ce ne sono tre, se non mi sbaglio arrivati nel 1600 come dono diplomatico.

Sempre preziosi, poi, i tappeti indiani in pashmina.

Qual è il tappeto preferito della sua collezione?

Ogni epoca e dinastia ha prodotto tappeti meravigliosi. Del 1800, del 1500… è veramente difficile scegliere.

Nel 2006 avevo fatto una selezione, ma nel frattempo le cose sono cambiate, si è arricchita la mia collezione.

Qual è stato il primo tappeto che ha acquistato?

Un Isfahan persiano del 1920, di manifattura cittadina con annodatura molto fine, con un disegno molto elaborato e una lana bellissima. Oggi questi tappeti qui non li guardo più.

Cos’è per lei un tappeto?

Un’opera d’arte che ha molto di spirituale. Un’opera d’arte che doveva dare non soltanto un beneficio estetico. I primi tappeti servivano per isolare dal freddo, poi si è capito che attraverso il tappeto si può portare la natura dentro casa, si possono portare i giardini, per esempio. E attraverso il tappeto si è imparato a trasmettere dei messaggi. C’è uno studio nuovo che seguo con interesse in cui si afferma che i tappeti volanti, per le culture antiche, erano dei veicoli: dovevano portare l’anima al mondo successivo, i formati e i disegni dei tappeti riflettono questa loro specifica funzione. Si tessevano per i regnanti tappeti che alla loro morte dovevano portarli via…

Il tappeto, poi, era considerato un suolo sacro, perché salendo su un tappeto ci si isola dal resto del mondo: ecco perché si usano i tappeti per la preghiera. È come se ci si elevasse. Mettendo il tappeto sul pavimento e calpestandolo tutti i giorni gli abbiamo tolto l’importanza che aveva all’origine. Nei tappeti di produzione attuale questa conoscenza non c’è più, perché magari vengono disegnati e creati da organizzazioni occidentali che non hanno quella conoscenza antica, trasmessa da padre in figlio: gli antichi sapevano quale doveva essere il formato e quale disegno mettere, era una tradizione tramandata senza essere scritta.

Quindi i tappeti volanti sono esistiti realmente?

Se consideriamo che il tappeto volando porta l’anima a superare la barriera fra i mondi, il tappeto volante c’è!

Un uomo persiano ripeteva spesso “Non voglio andare in paradiso, perché non c’è notizia che in paradiso ci siano tappeti persiani”, secondo lei ci sono?

L’abbiamo appena detto, se accompagnano l’anima, ci devono essere per forza. (Risponde sorridendo…)

Da Omero ai lirici greci, da Erodoto a Plinio, dai viaggiatori arabi a Marco Polo è tutto un susseguirsi di descrizioni dei tappeti più belli, più grandi e sontuosi di re, di eroi, di imperatori, nei templi e nei palazzi. Secondo lei c’è più storia o magia in un tappeto?

Magia. È vero che io mi occupo della storia, però mi sono accorto che nel tappeto c’è molto più di quello che noi possiamo vedere e ricostruire: davanti a un tappeto se si è sensibili si percepisce una vibrazione, questo non si spiega altrimenti.

Clementina Speranza

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, gli architetti sono diventati designer e il design italiano si è diffuso a livello globale. Considerato uno dei principali designer della sua generazione nel panorama milanese e mondiale, Sergio Asti rientra sicuramente in questa cerchia.

Asti nasce a Milano nel 1926, dopo la laurea in architettura al Politecnico di Milano si forma alla professione di architetto. Oltre a progettare numerosi edifici e interni per clienti privati e aziendali, Asti è molto attivo nell’ambito dell’Industrial Design, infatti, è stato tra i primi ad affrontare questa nuova disciplina, fondando nel 1956 l’ADI (Associazione per il Design Industriale) di cui è anche stato Socio Onorario.

L’architetto ha collaborato con importanti aziende del settore come Boffi, Olivari, Cassina, Knoll, Poltronova, Zanotta, Gabbianelli, Salviati, Venini, Arteluce, Artemide, Fontana Arte, Martinelli Luce. Proprio con l’amico Elio Martinelli, Sergio Asti inizia una collaborazione negli anni Sessanta e crea lampade icone del design italiano. Profiterolle (realizzata in metacrilato e fibra di vetro per donarle un effetto spumoso) e Visiere sono due apparecchi ideati nel 1968 e che donano fascino agli ambienti anche quando non sono illuminati.

La lampada Visiere, in particolare, nasce dalla profonda conoscenza e passione del designer per il Giappone ed evoca gli antichi elmi dei samurai. Le tre semisfere che la compongono sono sovrapposte per diffondere una luce morbida e soffusa che si spande con toni diversi e suggestivi negli spazi illuminati.

Nella sua amata Milano, Asti ha realizzato diversi edifici residenziali come La Tizianella (1961) dove per gli interni ha appositamente progettato l’omonima maniglia prodotta da Olivari. Sempre a Milano è stato autore di negozi, showroom, uffici e ristoranti, e si è occupato di allestimenti per La Rinascente, la Fiera e la Triennale. Ha progettato anche ville in Brianza, sui Piani d’Ivrea e in Liguria.

Ha dato vita anche a complementi d’arredo in ceramica (i vasi della collezione Toky di Superego Edition del 1980) e in cristallo (il set di bicchieri Mapan in collaborazione con la cristalleria Arnolfo di Cambio).

La sua raffinata ricerca formale e il sapiente uso dei materiali hanno contribuito alla vincita del premio Compasso d’Oro nel 1962 con il vaso portafiori della serie Macro per Salviati & C., e alla consegna di una medaglia d’oro e una d’argento alla XI Triennale. I suoi lavori di design sono stati esposti in diversi importanti musei tra cui il London Design Museum (1989), il MoMA di New York (2005), il Philadelphia Museum (2008).

L’opera e l’eredità culturale di Sergio Asti, scomparso nel luglio 2021, è il tema della giornata di studi che si terrà all’ADI Design Museum il prossimo 11 maggio. Grazie ai contributi di numerosi studiosi e alle testimonianze delle aziende con cui Asti ha collaborato si intende aprire una riflessione teorica e critica sul significativo lavoro progettuale del grande maestro milanese.

Simone Lucci

RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 3 di 8«12345...»Ultima »